こんにちは!今日は、私が宅地建物取引士の独学合格を勝ち取った、常識破りの勉強法、特にテキストと問題集の使い方についてご紹介します。

実は、宅建の勉強を始めた当初、私はスケジュール管理で大失敗しています。

その失敗から学び、途中から切り替えた画期的な勉強法が、二級建築士でも通用し、独学で1回目の受験で合格へと導いてくれました。

「教科書を最初から最後まで読む」という方法に限界を感じているなら、ぜひ試してみてください。皆さんの合格につながれば嬉しいです!

🤯 大失敗から学んだ!私の「テキスト回し」のルール

勉強を始めたばかりのとき、「まずは教科書を全て読み込んで理解してから…」と考えがちですが、これが最初の大きな失敗でした。少しわかった気になっても、いざ問題集を開くと手が止まる…結局、教科書と問題集を行ったり来たりする非効率なループにハマってしまったのです。

私が最終的にたどり着き、結果を出したテキスト5冊の取り組み方は、この常識を覆します。

1. 🚦 スタートは「教科書」ではなく「論点別過去問題集」!

「まずは『宅建士の教科書』を一度全て見てからの方がいいのでは?」と思われるかもしれません。しかし、結論から言います。

💡 読み込むよりもアウトプットが一番の暗記方法です。

最初に一度教科書を全て目をとおす必要はありません。

わたしは、宅建の次に受験した二級建築士の時には、教科書を使用せず問題集から取り掛かる勉強法を採用し、教科書だけを読むという作業は一度もしていません。最終的に教科書の全く見ていないページもたくさんある状態でしたが、問題集を完璧にすることで合格できました。

2. 🚀 問題集の「攻略順」でメンタルを維持する

取り組む分野の順番も非常に重要です。私は以下の順番で問題集を進めました。

| 順番 | 分野 | 理由 |

| 1番目 | 宅建業法 | 最も簡単で取り組みやすい。試験で得点を稼ぐための最重要科目として、最初にしっかり理解し、自信をつけるため。 |

| 2番目 | 法令上の制限・税その他 | 暗記が多いが、覚えると問題が解きやすく、得点に繋がりやすい科目だから。 |

| 3番目 | 権利関係 | 覚えることが多く、複雑で難しい。他の分野でしっかり自信をつけていきつつ取り組むことで、心が折れるのを防ぐため。 |

3. 🏃♂️ 1周目は「スピード重視」で駆け抜ける

さあ、いよいよ実践です。まずはこの順番で、何の予備知識もない初見の状態でも、問題集の1ページ目からいきなり取り掛かりましょう。

- すぐに答えを読み、理解できない場合はその部分が記載されている「宅建士の教科書」をピンポイントで見る。

- 一問一問に理解するための時間をかけてしっかり頭に入れていくのではなく、とにかく問題の量をこなす。

- 常に心がけるのは、「とにかく早く1周目を終わらせる」ことです。

この方法で、まずは全分野をざっと一周し、全体のボリュームと論点の雰囲気を掴むことが最優先です。

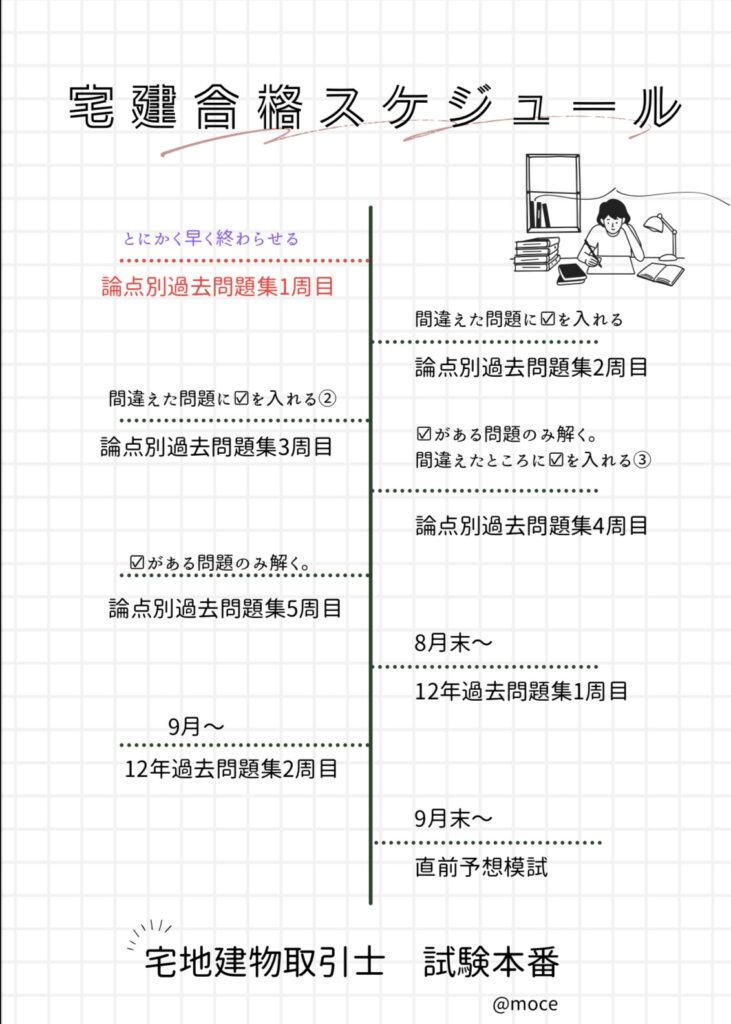

スケージュールにまとめると↓このようになります。

まず8月までに問題集を5周するという目標を持ち取り組んでいきましょう。

この後は、2周目以降の回し方について解説していきます。

コメント